私たちは長い地球の歴史の中で1番害を及ぼしている存在なのではないか!?将来地球の歴史をリアルに確認できるツールができたなら、未来の人は、私たちが作った文明すら違う意味で解釈しているかもしれません。

飽食の時代、豊かな生活、たまたま生まれてきた時期、場所が良くて享受しているのかもしれません。もちろん、私自身も生まれてきた環境の中で自分なりにプライドを持って努力はしてきましたが…。

少しの理解と行動で享受できていない人、代わりに身を削られている地球に対しても何かできることはないかと考えさせられます。

申し遅れましたが私、NPO法人日本もったいない食品センターの理事長を務めている高津博司と申します。

私どもは、人と地球に優しい未来のために食品ロスと貧困の問題を解決すべく、2015年の暮れから活動を始めました。

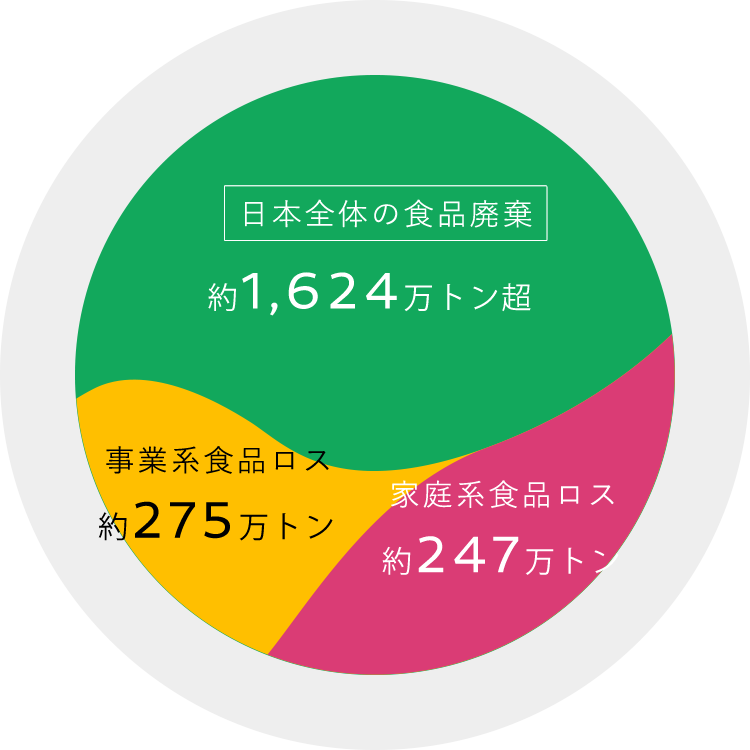

食品ロス削減のために、まず考えたのが廃棄している者(主体)は誰なのかということ。

廃棄は大きく2つに分けて事業系の廃棄と一般消費者からの廃棄があります。

では、それぞれにどう働きかけるかです。

事業系に対しては、安全に食べられるのに廃棄される可能性の高い食品を買取り、もしくは無償で引き取り、それを我々が捨てなければ単純に廃棄量が減ることになります。

一般消費者に対しても同じ事をすることができますが実はほとんど行っておりません。その理由は、個人とのやり取りが非効率的なことと、最大の理由として、保管状態に信頼がおけないことです。

つまり、賞味期限が少し残っている個人保管の物より、食品専門のメーカー、問屋様が専用倉庫にて正箱の状態で保管している賞味期限が多少過ぎている物の方が安全で信頼がおけるという考えです。※我々はこれをHPにも掲載している直接的な食品ロス削減活動とよんでいます。

では、一般消費者に向けて何をするのか。それは賞味期限、消費期限の違いや保管の仕方などの知識を広めることともったいない意識を高めてもらうための啓発活動を行うこととしました。

啓発活動の場は、当団体HP、各メディア出演、講演会登壇、全国からの学生取材対応、ecoeat来店のお客様への説明などになります。※我々はこれを間接的な食品ロス削減活動とよんでいます。

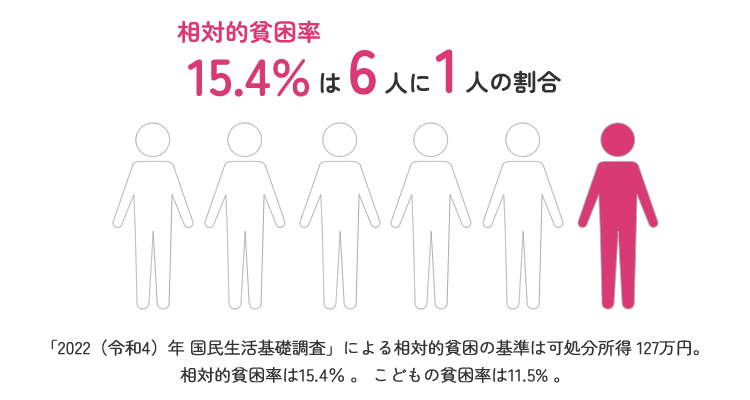

食品が余っている一方で足らずに困っている人達がいる。

実際、さまざまな理由で食品が余って困っている会社が多数あります。業態、事業規模により理由は多岐に渡ります。余るということは、売れるべき物が売れていないということですから、資金繰りがしんどくなるだけではなく日々保管している倉庫代の他、最終的には廃棄処分する費用もかかります。

一方、この豊かな日本でもまともに食べられない人や給食だけで過ごしている子ども達がたくさんいます。

私自身もそういう子どもたちに出会うまでは、海外に支援物資を送ることができれば良いかと安易に思っていただけでしたので衝撃でした。

単純に考えれば、余っている人が足らない人に物資を送ってあげれば良いわけですが、物を移動させるには物流経費がかかるため簡単にはいきません。

その費用を捻出するためにもecoeatの存在が重要となってくるわけです。

ecoeatとは、我々NPO法人日本もったいない食品センターとその正会員で運営する「食品ロス削減ショップ」でございます。ecoeatでは、安全に食べられるのは当然の話で、実は美味しさもほとんど損なわれていない状態の物しか販売を行っておりません。

消費期限表記の物は取り扱いがなく賞味期限が表記されている物の中で、飲料、お菓子、調味料、防災用備蓄品、お土産系、レトルト、海外輸入品、冷凍品などの加工品全般でごす。

商品の入れ替わりが激しく、俗にいう「売り切れごめん」ですので、お客様も宝物探しの気分でいらっしゃる方も多いです。

2019年4月に大阪市福島区で玉川店(現在移転し、福島吉野店)をオープン後、現在19店舗(2023年9月16日時点)を展開しております。

※2019年当時のecoeat玉川店

現在、本部が主に行っている食料支援事業もecoeat出店地域の社会福祉協議会等と連携を取りつつ、支援の輪を広げている最中です。

無論、販売により利益を出す努力を行い、その利益が食料支援に必要な費用として使われていることも申し添えておきます。

食の安全を守るためになんでももったいないから捨てないという訳ではありません。勇気をもって捨てることも必要です。

安全を確保するために仕入れの段階で、仕入れ先企業の信頼度、保管されていた状態、商品のパッケージ、賞味期限の設定期間(1年など)をメール、電話で確認します。現物を見ないと判断できない物は、正カートンでサンプルを送って頂き外箱の状態と中の個装状態を確認します。

入荷後は抜き打ちチェックと店舗陳列時に再チェックします。

陳列後も一定期間に達すると、安全に食べられても美味しさが損なわれる場合があるため、賞味期限の設定期間、パッケージ、保存状態から総合的に判断し、販売を止める物もあります。それらをecoeatの店長LINEグループなどで確認を行っています。

ecoeat各店には、本部で最低2週間の研修を行い、一次、二次試験をパスした者を責任者として置いています。責任者は、さまざまな知識をもとにお客様へ説明できる知識を持ち合わせています。

以上のことより、我々は情報共有し、管理することにより安全は当然ながら美味しさが損なわれていない状態の物を販売、支援物資として使っています。

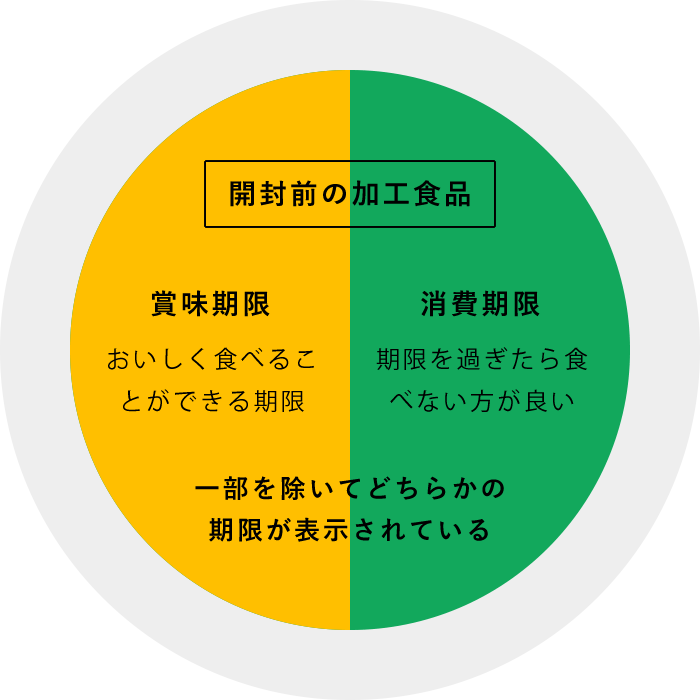

消費期限と賞味期限の違い

まず、よく聞く消費期限、賞味期限の違いを理解してみましょう。

消費期限とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみやすい食品に表示されています。

一般的に当日から長い物で5日くらいの期間の物が多いです。

賞味期限とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。スナック菓子、カップめん、チーズ、缶詰、ペットボトル飲料など、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されています(作ってから3ヶ月以上もつものは「年月」で表示することもあります)。そのため、この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。少しずつ美味しさが損なわれる可能性があるだけです。美味しさとは味付け、食感、香りです。ほとんどの物がまずは食感の変化と香り薄らいでいきます。味が変わっているものは食べないことをおすすめします。

期限超過後の美味しく食べられる目安としては、未開封で正しく保管していたことを前提にしておりますが賞味期間の1.5倍はほぼすべてに近い食品で大丈夫です(国産の場合)。賞味期間とは製造から賞味期限までの設定期間です。つまり賞味期間が1ヵ月ほどしかない生菓子に近いものは2週間程度、レトルトなど2年ほどあるものは1年超過していてもほぼ変わりありません。

え~、1年もと思う方もいらっしゃるかと思いますが例えば、家で調理した物(消費期限)の残りをラップして冷蔵庫に入れて、翌日食べられることも多いですよね。

それは消費期間12時間~24時間しかないない物をまるまる倍以上過ぎて食べているわけです。実際のところ、食感が少し悪くなったら風味が落ちるくらいで全然食べられますよね。それを食べられるなら、賞味期間1年設定のものが期限1年過ぎても食べられることと同じではありませんか。

もっと言えば、後者の方が安全面はもちろん美味しさも変わっていないです。

今回は、簡単ではありますが当団体の活動内容と持続可能な慈善事業を確立する仕組みを説明させていただきました。

意識の高いみなさまは興味のある分野に対して、ボランティアなどの活動もされているかと思います。完璧な人はいません。すべての社会課題を解決することもできません。

しかしながら、みなさまが少し興味を持って1アクション起こすことができれば、すごく良い未来につながる行動(活動)になると思います。踏み出すべき一歩を何にするか考えてみませんか。

KOZU HIROSHI

高津 博司

NPO日本もったいない食品センター 代表理事

愛媛県川之江市で生まれる。神戸の高校を卒業後、海上保安学校に入校、9年勤めたあと退官し、会社設立(総合商社)。 商社の業務で食品ロスの現状を目の当たりにする。商社で行っていた慈善事業(災害救援物資支援、生活困窮者支援)を引き継ぎ、2017年2月食品ロス削減と生活困窮者支援(貧困解決)に向けたNPO法人日本もったいない食品センターを設立。